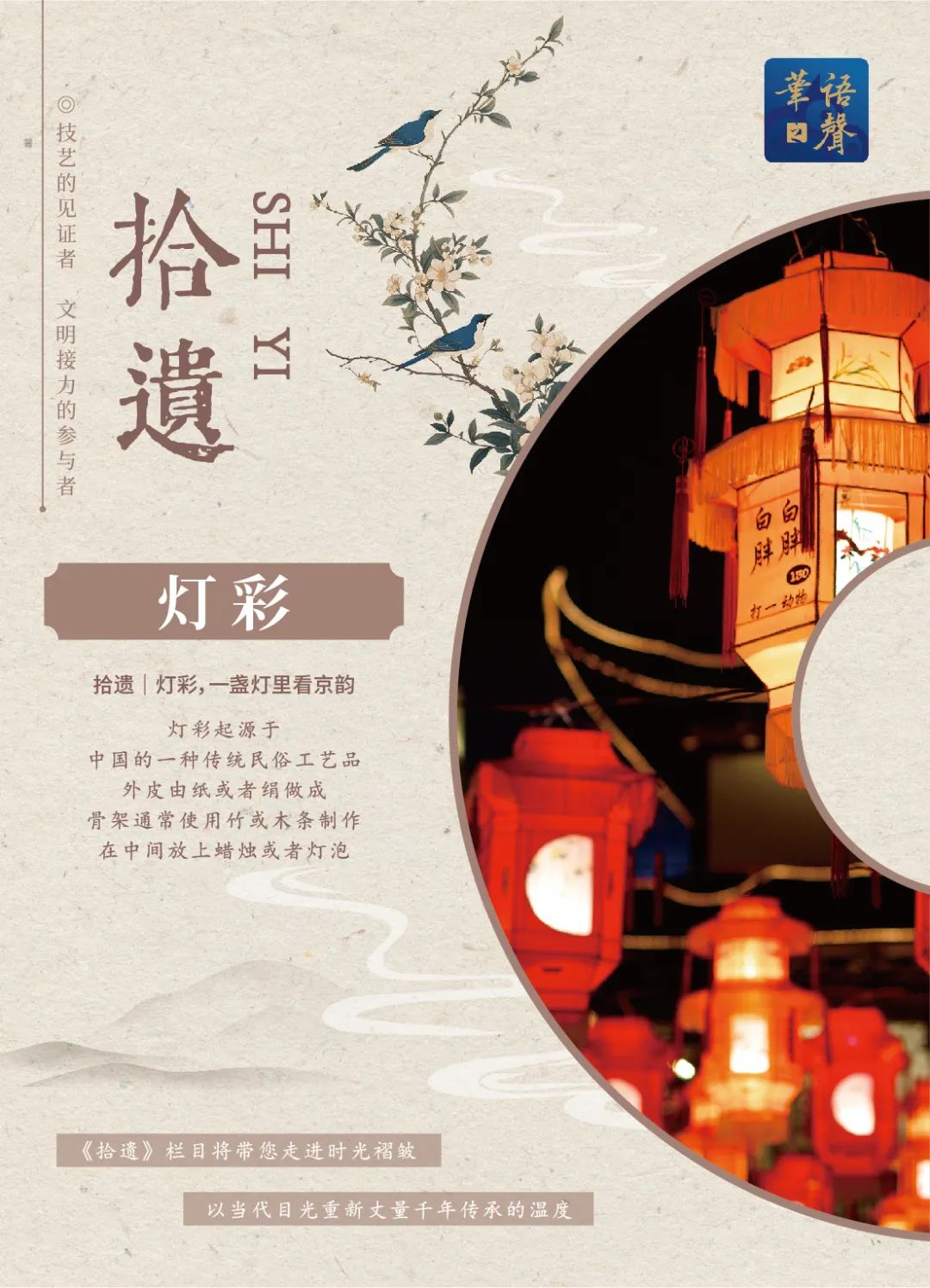

拾遗丨灯彩,一盏灯里看京韵

时光流转,文明的密码藏在匠人布满老茧的掌纹里,蛰伏于千年不熄的窑火中,回荡在古老歌谣的转音处。这里,每一件器物都承载着山河记忆,每一声吟唱都凝结着族群血脉,每一道纹样都镌刻着文明年轮。

《拾遗》栏目将带您走进时光褶皱,以当代目光重新丈量千年传承的温度。我们不仅是技艺的见证者,更是文明接力的参与者。在这里,让我们与永不褪色的东方智慧展开一场深情对话。

“一园灯火从天降,万片珊瑚驾海来。”灯彩起源于中国的一种传统民俗工艺品,外皮由纸或者绢做成,骨架通常使用竹或木条制作,在中间放上蜡烛或者灯泡。从历史上看,灯节一直带有浓烈的“官俗”色彩,汉、隋、唐、宋无一例外。尤其是北京,自辽金到元明清为都城灯彩艺术深受宫廷艺术的影响,上千年的历史,融汇全国各地灯彩之精华,逐步形成了较为鲜明的艺术特色。

相传,早年间北京的元宵节花灯兴盛,达官贵人们都要大张花灯,以图吉利和显示富贵,买卖商家也不甘落后,自然要跟风玩耍。就是小门小户的普通人家,为讨喜庆,也要扎几个花灯来挂挂。羊灯为北京的传统灯品。用竹蔑扎羊形骨架。外糊多层白绵纸穗,如缕缕羊毛,羊头与其项间相连处有活动关节,腹燃烛火,羊头会频频摆动。颇为生动。吉利灯,民间艺人藉果名之音谐"吉利”,据其形状取其神似,以纸板做成颇为洗练夸张的多角灯。民间这种借谐音,取祈福辟邪之意的艺术形象很多。

永乐十九年(公元1421年),明成祖朱棣迁都北京,北京的各类花灯也兴旺起来。明朝时的灯市在东华门之东。也就是灯市口一带。“天下繁华,咸萃于此”,不仅是指物质财富。也包括南北的手工艺品和民间艺术。

明清时代,灯市口是北京最大的灯市,此街也因此得名。此外还有西四、新街口、地安门等较大的灯市。当时灯市口是北京最繁华的地区之一,大街两侧商店酒楼首尾相连,平日里就游人不断,热闲异常。灯节期间,白日为市,晚间放灯,连绵2里。街道两旁搭起灯棚,挂起各种彩灯。彩灯质地不同,多用纱绢制作,也有玻璃的。更有令大人孩子都喜爱的能自行旋转的“走马灯”。还有别出心裁者,将灯扎成后,浇水迸发成冰成为晶莹透明的“冰灯”。灯面上大都画有《三国演义》《水浒传》《西游记》里的人物和民间故事、山水花草、飞禽走兽等等。

清朝末年,封建统治逐渐崩溃,曾经作为皇宫彩灯的宫廷灯彩艺术遂成为具有地方特色的北京民间灯彩。当时在北京前门外廊坊头条出现了华美斋、文盛斋等十几家灯笼铺,专门经营制作宫廷灯彩和纱灯。尚在世的北京从事宫灯和纱灯制作的老师傅,大部分是从这里艺满出师的。当年在廊坊头条这条窄小的街道上,类似华美斋这样的商店还有不少,彩画绚丽,明烛辉煌,展现出东方民间艺术的独特风格,被外国人称为“灯笼大街”。

自20世纪50年代以后,北京灯彩作为行业,基本上保留着宫灯和红纱灯产品,而历史上那千姿百态的其他花灯品种,几乎荡然无存。昔时的闹元宵灯节不存在了,人们只能从老人们的回忆中,或典籍文献中略知些许。即便这样,自1966年北京灯彩业更为萎缩,仅剩下了红灯笼存在。

1969年,在北京市仅存的以生产宫灯和纱灯为业的北京市宫灯厂改为北京市电子元件七厂,生产电子元件,制作半导体收音机壳、喇叭。散落在民间制作花灯的人,哪怕是业余、自娱自乐的从事者也不再制作花灯了。

直至20世纪80年代初,北京的花灯艺术才恢复活气。1981年,北京市特种工艺工业公司在北京鼓楼举办新春花灯会,一时间吸引广大民众前往参观,在民众的要求下,灯会一次次延期。此后,北京的灯会活动日渐丰富,一些区县相继在春节、元宵节期间举办灯会,有的还在夏季举办灯会。

-

保林叔叔讲故事——中国经典故事系列第二季

保林叔叔讲故事——中国经典故事系列第二季 -

《智者面对面》——未来社区如何赋能共同富裕主讲嘉宾:洪祎丹 浙江省发展规划研究院城镇所高级工程师 浙江省未来社区发展研究中心创始团队成员 浙江省城乡风貌整治提升工作专班未来社区领域专家 讲述未来社区如何赋能共同富裕?

《智者面对面》——未来社区如何赋能共同富裕主讲嘉宾:洪祎丹 浙江省发展规划研究院城镇所高级工程师 浙江省未来社区发展研究中心创始团队成员 浙江省城乡风貌整治提升工作专班未来社区领域专家 讲述未来社区如何赋能共同富裕? -

滨果文学悦读文学精选阅读

滨果文学悦读文学精选阅读 -

红十字会”人间有爱“专题节目

红十字会”人间有爱“专题节目 -

杭州市组织开展全国爱牙日系列宣传活动

杭州市组织开展全国爱牙日系列宣传活动 -

段铁朗读——章锦水诗歌作品集段铁朗读 章锦水诗歌作品集

段铁朗读——章锦水诗歌作品集段铁朗读 章锦水诗歌作品集 -

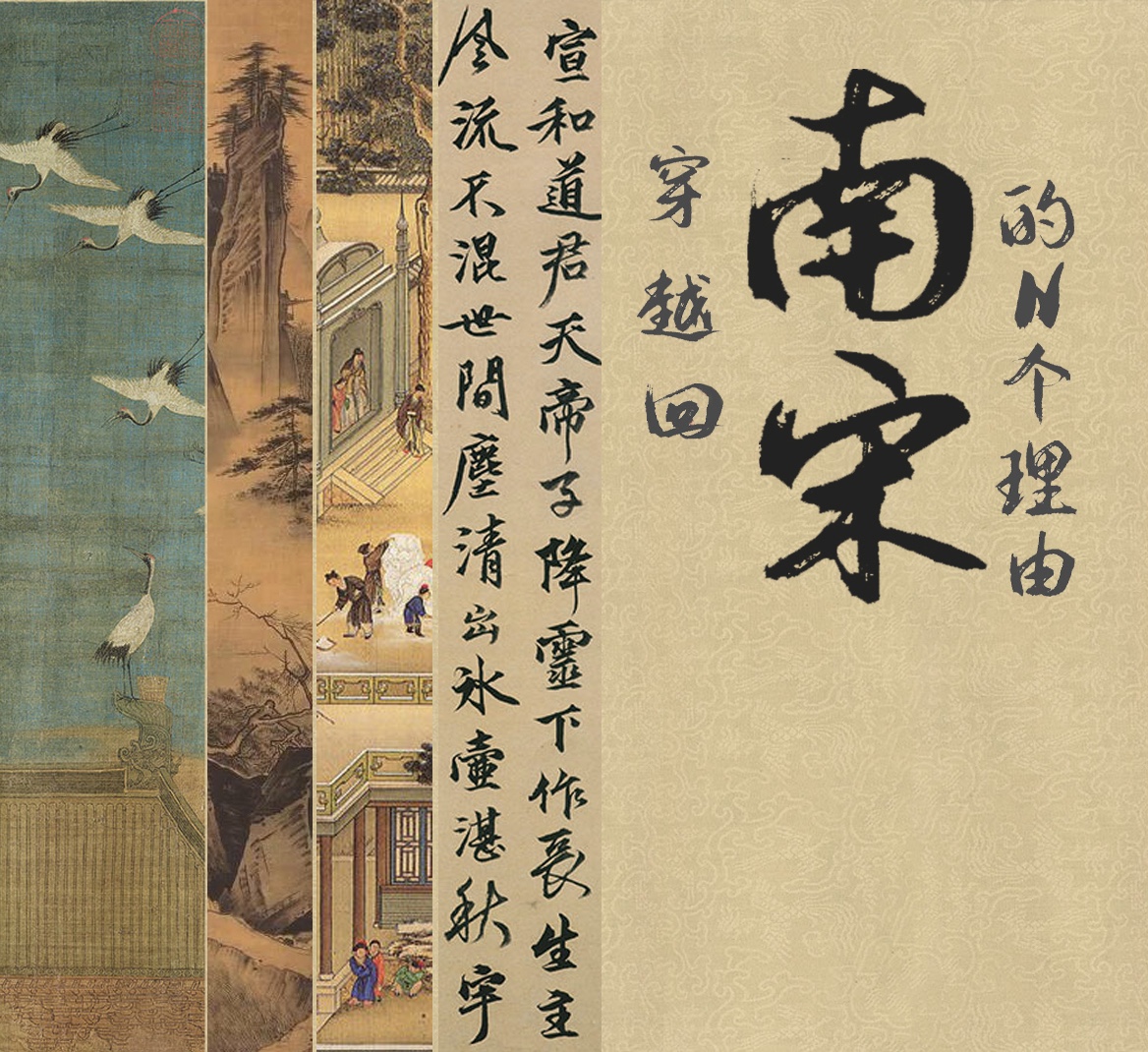

穿越回南宋的N个理由

穿越回南宋的N个理由 -

心灵花园《心灵花园》是由杭州市上城区红十字会、浙江省心理咨询与心理治疗行业协会和华语之声联合推出的一档关注当代人心理健康和情感需求的专题访谈节目,每期选取不同的热点话题,普及心理健康知识

心灵花园《心灵花园》是由杭州市上城区红十字会、浙江省心理咨询与心理治疗行业协会和华语之声联合推出的一档关注当代人心理健康和情感需求的专题访谈节目,每期选取不同的热点话题,普及心理健康知识 -

杭州中秋祝福

杭州中秋祝福 -

致青春VOL03:奋斗中的‘Tony’老师

致青春VOL03:奋斗中的‘Tony’老师