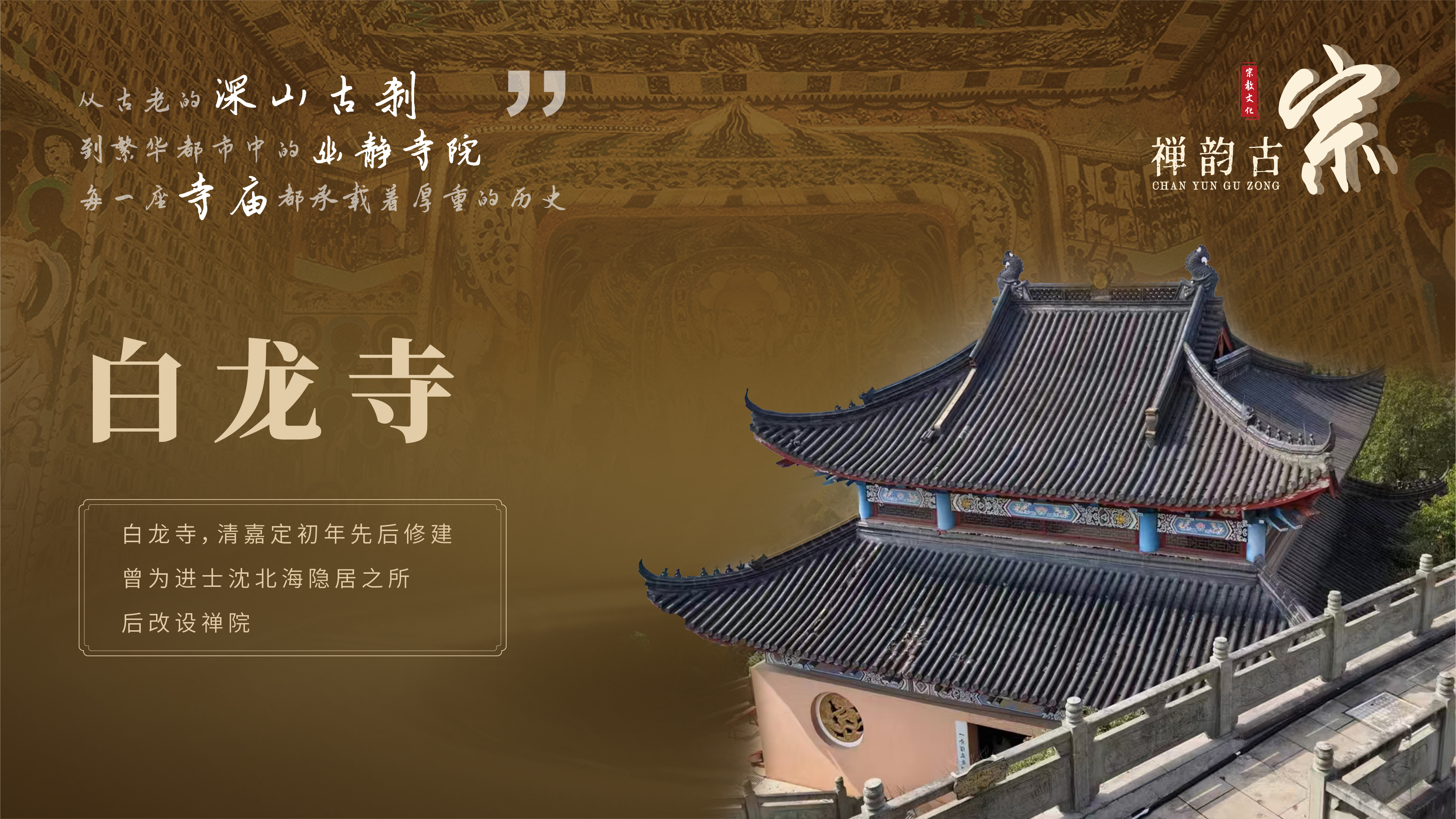

从古老的深山古刹到繁华都市中的幽静寺院,每一座寺庙都承载着厚重的历史,一砖一瓦都诉说着岁月的故事。它们不仅是信徒们虔诚礼拜的圣地,更是中华文化的瑰宝。在接下来的“禅韵古宗”栏目,我们将一一揭开它们神秘的面纱,带您了解每一座寺庙背后的历史故事与传说,领略其独特的建筑之美、艺术之韵以及深厚的文化底蕴。

据明代《会稽志》记载:白龙寺位于萧山市东四十里航坞山上巅,山北临钱塘江,登顶可望及海宁市县,航坞山又名“王爬山”。

据传越王勾践和吴王开战,需寻找有一百个山头的山建越王城,当他登航坞山之顶往下数山头一连数次只有九十九个,忘记加入自己站看山头,因此放弃了在航坞山屯兵操练的打算。以后越王打败吴王,此山当地百姓叫“王爬山”一直至今。

白龙寺之始究竟建于何时,各种说法不一。

据《乾隆绍兴志》记载:“白龙寺位于航坞山之巅。宋绍兴三年(1133年)建寺,内有白龙井,常年不涸,故名白龙寺。吴越钱武肃王尝屯兵于此。明嘉靖三十二年,总兵汤克宽、胡宗宪等在此山大破倭寇于此。”又据《越铎日报》记载:“白龙寺创始于宁宗嘉定初年(1208年)为进士沈北海先生隐居之所,厥后改建禅院,中设观音大士像。人杰地灵蔚为古刹。”

按现存寺内庙碑《白龙寺重建碑证》(清同治八年沈成烈撰)所载:在大宋熙宁间,龙光法师云游此山,县岭上有白龙呈现,遂结茅其上,募创寺宇,供奉观音大士以及白龙像,因此白龙寺名焉。按熙宁为北宋神宗年号(1068—1077年),是以上三种说法中碑文为最早、最为实际,故确定白龙寺建寺为宋熙宁年间。

白龙寺年代久远,又几经沧桑,时毁时建,据重建碑文记载,最后一次修建为清道光十一年(1831年)重建至今已有181年,前殿属清代古建筑,寺内石刻、木雕反映了清代的建筑艺术。

白龙寺位于航坞山之巅,海拔298米,有石板小道自山下逶迤而上,总台阶为1886阶,中途设路亭2个,头路亭2间,二路亭1间,供上山之人中途休息。

走过两个路亭后,地势平坦,两旁密林,奇松垒现,古木参天。至寺前,有一片净林,白龙寺便呈现在眼前。白龙寺头进为九开间,正门口上悬有沈成烈书“白龙禅寺”匾一块,此匾已于“文革”期间毁佚。头进北门口有明代文学家徐渭书“珠林到重”匾一块。二进大殿供奉观音大士,系宋代香樟木雕,工艺十分精湛,其暖阁雕刻九天重宇,精致玲珑,大殿内设钟、鼓法器供和尚做法事所用。观音大士背后供护法韦驮,有“威镇九州”匾一块。后进三间为明代建筑,内供奉西方三圣和十八罗汉,两旁东侧为斋房,方丈室约有二十余间,两侧为禅房以及净头约二十余间,白龙寺最兴旺时约有房近百间。

白龙寺坐北朝南,寺内大殿中有“白龙井”一口,寺后有湫,常年不涸,可供寺内生活用水。值得奇者,每逢久旱无雨,即使山下江河露底、井中无水,但山上“白龙井”久晴无雨而不涸。站寺前望四周,即群山起伏,树木葱郁,风光优美。至后山眺望钱塘江,白帆片片,乘风前进。

白龙寺至今保存完好有前殿、大殿、后殿,二侧厢房部分毁于“文革”,也是萧山现存比较完好的一座寺院,1983年被定为市级文物保护单位。