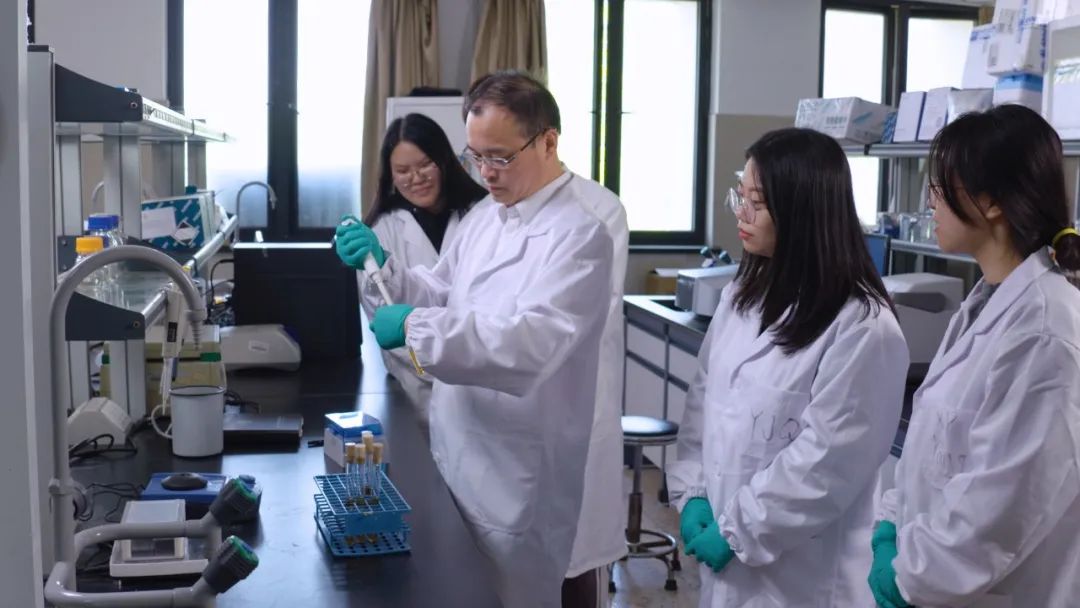

浙江教授低调科研20年,让我们喜欢的这些“酸酸甜甜”换成了“中国味”

@AI主播:小华

现在的超市里,货架上摆满写着乳酸菌、益生菌的乳制品饮料,消费者早已司空见惯。制作这些“酸酸甜甜”饮品的关键“乳酸菌”看上去并不像高精尖技术,但一直以来却需要从国外“进口”。

来自浙江工商大学的顾青教授与“乳酸菌”打了二十多年交道,是我国食品微生物领域突出的学术带头人,在益生菌代谢产物及功能、发酵乳制品等方面的研究达到国际领先水平,他的研究成果,让中国人吃上了地地道道的“中国菌”。

这位顾青教授是浙江省特级专家,享受国务院特殊津贴,现任浙江工商大学食品与生物工程学院院长,还是浙江工商大学食品科学与工程一级学科博士点负责人、“食品功能与营养健康”高等学校学科创新引智基地(“111计划”)主任等多个机构的负责人。他以第一完成人获国家科技进步二等奖,入选国家“万人计划”科技创新领军人才、国家百千万人才、国家有突出贡献中青年专家,2022年被授予全国五一劳动奖章。

20年多来,顾青教授始终心里装着“中国菌”的梦想,在丹麦和荷兰的2年学习经历,让他深深种下了要把中国自己的菌种做成像丹麦科汉森一样的国际品牌的愿望,让中国人的菌种变成“中国造”。

习近平总书记说过:“中国人的饭碗要牢牢端在自己手中,就必须把种子牢牢攥在自己手里。”

顾青介绍说:“ ‘中国菌’就是我们食品微生物领域的‘种子’,‘卡脖子’技术攻关,就是要构建中国人自己的菌种库,研究开发中国人自己的微生物菌种产业。”

科研工作需要具备耐心和毅力,在没有做出明确成果前甘于做“隐形人”。顾青教授20年如一日致力于益生菌菌种资源挖掘、功能解析、产业化应用等方面难题攻关。为了提升科研水平,2002年和2009年他到丹麦、荷兰等食品微生物产业发达的国家学习取经。国外学习期间,他把自己当成小学生,拜顶尖导师为师,拜博士生、实验员为师,利用包括节假日在内的所有时间,泡在实验室不断学习先进的实验方法,每周一次跟导师讨论资料学习的所得所想所思。这两年国外求学经历,为他日后国内基础研究打下了坚实的理论和实践基础。回国后,他组建团队,积极创建食品微生物重点实验室,系统谋划食品微生物研究领域研究方向和思路重点。

为了做大做强食品微生物产业,顾青把研究方向牢牢锁定在与中国人营养健康息息相关的“食品微生物”领域,潜心于“中国资源”的挖掘利用。这一做,就是20年。在长期的努力下取得了系统性、突破性的成果,成为我国该领域极具实力和影响力的研究人员之一。

2019年,顾青教授20年的研究成果喜获国家科技进步二等奖,项目针对中国人群营养健康特征开展功能性乳酸菌靶向筛选,创建了功能性乳酸菌精准筛选新方法,获得功能因子明确的优质菌种;突破了功能性发酵乳制品产业化生产关键技术,实现从菌剂到发酵乳制品的规模化生产。研究成果在娃哈哈、新希望、一鸣等国内知名企业产业化应用,打破了丹麦科汉森与美国杜邦等国外公司技术与产品的长期垄断,他的“中国菌”梦想实现了!

长期科研还需要一支一流的科研团队,顾青教授规划建设浙江工商大学“食品科学与工程”一流学科(A 类),成功吸引国内外优秀高层次人才,形成一支具有国际视野、国内一流的科研团队。在顾青教授的主导下,团队开辟了乳酸菌细菌素研究新方向,并以多年研究积累为基础,出版了《细菌素研究与应用》等专著。

顾青教授把“面向人民健康”作为科研工作方针,以“基础研究+应用研究+产业化开发”的全链条创新路子,将科研成果转化成为实用成果。熊猫乳业、舟山粮油园区、伊利集团、四川资中等地区和企业遇到困难时,顾青教授和团队提供了技术服务,助力脱贫攻坚。如帮助浙江省熊猫乳业攻克困扰多年的炼乳杂菌污染问题,使产品顺利出口。在抗生素禁用的大环境下,其研发的功能性乳酸菌在水产、畜牧等绿色安全养殖生产中有效推广应用。

在科学研究的道路上,顾青坚守科学研究的职业道德和素养,致力于科研和服务社会的脚步永不止步,孜孜以求的科研贡献“永远不够、永不满足”。

来源:浙工之家

编辑:刘文英

-

加利利海边——访谈节目在每个人的生活中都会经历各种各样的事情,或高山或低谷,面对突如其来的难题不免让人陷入负面思想和情绪当中。“网抑云”、“emo”、“早C晚A”似乎成为了我们当代年轻人的生活标准配置。本节目旨在通过分享自己或是身边听说的或好或坏的故事来告诉那些正在舔舐自己伤口的人们“大多数人的生命进程都是相似的,并不只是你一个人正在面临困难、孤立无援”,从而成为激励大家继续前行的动力。

加利利海边——访谈节目在每个人的生活中都会经历各种各样的事情,或高山或低谷,面对突如其来的难题不免让人陷入负面思想和情绪当中。“网抑云”、“emo”、“早C晚A”似乎成为了我们当代年轻人的生活标准配置。本节目旨在通过分享自己或是身边听说的或好或坏的故事来告诉那些正在舔舐自己伤口的人们“大多数人的生命进程都是相似的,并不只是你一个人正在面临困难、孤立无援”,从而成为激励大家继续前行的动力。 -

心灵花园2025

心灵花园2025 -

《追忆宝塔糖》六十年代,人们的生活没有时下这么讲究,也不大注意卫生,儿童体内大多有寄生虫,那时候威胁儿童健康的疾病有麻疹、白喉、猩红热及肠道寄生虫等病症。记得有一年小学开学时,学校里给学生发了两颗宝塔糖,白色的宝塔糖像尖尖小窝窝头一样,外头包着一层薄薄的蜡纸,放学后小心翼翼地捧回家,老师叮嘱入睡前吃。小时候嘴馋,没等天黑就迫不急待把宝塔糖给吃了,只觉得甜里夹着苦,虽然略微有点儿苦味,但还是挺好吃的……2022.1.3

《追忆宝塔糖》六十年代,人们的生活没有时下这么讲究,也不大注意卫生,儿童体内大多有寄生虫,那时候威胁儿童健康的疾病有麻疹、白喉、猩红热及肠道寄生虫等病症。记得有一年小学开学时,学校里给学生发了两颗宝塔糖,白色的宝塔糖像尖尖小窝窝头一样,外头包着一层薄薄的蜡纸,放学后小心翼翼地捧回家,老师叮嘱入睡前吃。小时候嘴馋,没等天黑就迫不急待把宝塔糖给吃了,只觉得甜里夹着苦,虽然略微有点儿苦味,但还是挺好吃的……2022.1.3 -

穿越回南宋的N个理由

穿越回南宋的N个理由 -

华语之声祝您中秋快乐!

华语之声祝您中秋快乐! -

端午安康

端午安康 -

天天读报华语之声、浙江工人日报联合出品

天天读报华语之声、浙江工人日报联合出品 -

生活放大镜《生活放大镜》 给耳朵一场有料的旅行

生活放大镜《生活放大镜》 给耳朵一场有料的旅行 -

吴芸老师荐好书作者简介: 吴芸,中国散文学会会员,中国报告文学学会会员,浙江省作家协会会员,著有散文集《芸香世界》,作品入选年度散文精选和中学生阅读题库。 2013年,吴芸老师在水秀苑社区成立了“芸文化”工作室。近十年,“芸文化”工作室开展了公益讲座几十个,深受人们喜爱。工作室于2015年被评为“杭州市示范社区学习共同体”。 “杭州市优秀传统文化丛书”宣传点是“芸文化”工作室的品牌项目之一,一个点设在西湖区水秀苑社区,另一个点设在“云泊天目”山庄,期望更多人了解与热爱杭城优秀传统文化! 在2023年世界读书日来临前夕,为了与更多读者朋友分享好书,吴芸老师开设“荐好书”栏目。以书会友,共建我们自己的心灵家园!谢谢大家聆听!

吴芸老师荐好书作者简介: 吴芸,中国散文学会会员,中国报告文学学会会员,浙江省作家协会会员,著有散文集《芸香世界》,作品入选年度散文精选和中学生阅读题库。 2013年,吴芸老师在水秀苑社区成立了“芸文化”工作室。近十年,“芸文化”工作室开展了公益讲座几十个,深受人们喜爱。工作室于2015年被评为“杭州市示范社区学习共同体”。 “杭州市优秀传统文化丛书”宣传点是“芸文化”工作室的品牌项目之一,一个点设在西湖区水秀苑社区,另一个点设在“云泊天目”山庄,期望更多人了解与热爱杭城优秀传统文化! 在2023年世界读书日来临前夕,为了与更多读者朋友分享好书,吴芸老师开设“荐好书”栏目。以书会友,共建我们自己的心灵家园!谢谢大家聆听! -

我们的告白

我们的告白