地名与人物 | 杭州·镇江·沈括

杭州·镇江·沈括

沈括(1031年——1095年),字存中,号梦溪丈人,浙江钱塘县(今杭州)人,北宋杰出的科学家、政治家,精通天文、数学、物理学、化学、地质学、气象学、地理学、农学和医学。

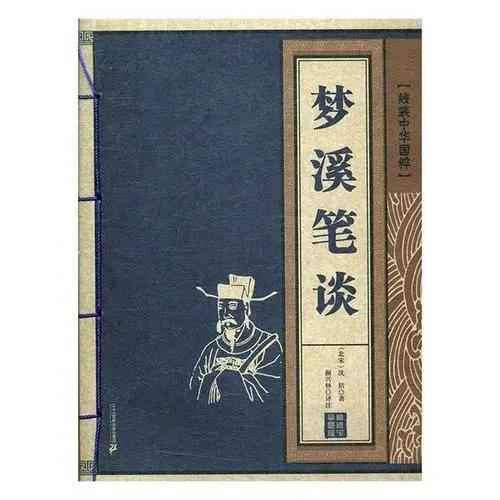

沈括一生矢志科学研究,主要作品有《梦溪笔谈》、《良方》、《天下州县图》。在众多科学领域都有颇深的造诣和卓越的成就,被誉为“中国整部科学史中最卓越的人物”,在世界文化史上有着重要的地位,被称为“中国科学史上的里程碑”。存世作品除《梦溪笔谈》外仅有综合性文集《长兴集》和医学著作《良方》等少数几部。《梦溪笔谈》在国外也很有影响。

早在19世纪,《梦溪笔谈》因活字印刷术的记载而闻名于世。20世纪,法、德、英、美、意等国都有人对他进行研究,并有全部或部分章节的各国译本,向社会公众进行介绍。日本早在19世纪中期就有活字版排印《梦溪笔谈》,从1978年起,日本又分三册陆续出版了日译本。2013年浙江大学出版社出版了《沈括全集》。

1979年7月1日,中国紫禁山天文台把新发现的一颗行星命名为“沈括”,沈括的英名及其辉煌的业绩,永远飞扬于宇宙间。

四

月

芳

菲

沈括出生于世宦之家,从小聪颖过人,酷爱读书。在母亲的指导下,读遍家中藏书,并随父亲宦游州县,到过泉州、润州、简州和汴京等地。受家传《博济方》影响,也从收集医方开始钻研医学,后受舅舅影响,对军事也有浓厚兴趣。

4月的一天,沈括背诵白居易的《大林寺桃花》一诗:“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”时,十分疑惑,为什么山下的桃花四月已凋谢了,而山上寺庙里的桃花却刚刚开放呢,大诗人连这点都不知道?母亲为了让沈括弄清楚这个问题,特意让他邀请几个同伴上山体验。时值四月,山下天气温和,一路往上走去,就觉得温度越来越低,到达山顶时一阵冷风吹来,大家都冻得瑟瑟发抖,沈括一拍脑门,恍然大悟:山上地势高,温度低,所以花开得就晚了。回家后沈括立即把这一发现记录下来,从此又对气象产生了浓厚的兴趣,开始阅读有关气象的书籍,立志当一名气象学家。

仕

途

坎

坷

在家族的影响下,沈括成年之后还是选择了做官,毕竟当时没有科学家这个职业。1051年,父亲沈周去世,1054年,随父荫入仕,1063年进士及第,不久调入京师。1068年母亲病逝,辞官护送灵柩回钱塘。二年后进京述职,受神宗和王安石器重,参与王安石变法。受命主持汴河疏浚工程。淮南饥荒时又受命巡查,发放官仓钱粮,疏通河渠,修治良田,为百姓干了许多实事。

1075年沈括出使辽国,谈判边界争议,以“国之道义,民之根本”为由,申明寸土不让,使辽国有所退让,紧张的宋辽关系得以缓和。王安石被罢相后,沈括也被贬职,到延州(今延安)“守安疆界”。1082年西夏出兵三十万,沈括吃了败仗,以“议筑永乐城,敌至却应对失当”而被贬,此时沈括开始审视自己的政治生涯,萌生悔意,有《延州》诗为证:

二郎山下雪纷纷,旋卓穹庐学塞人。

化尽素衣冬不老,石烟多似洛阳尘。

此诗作于1080年,沈括被贬为鄜延路经略安抚使任上。延州当时是西北边塞,与西夏毗邻,范仲淹《渔家傲·秋思》写的即是这一带边塞风光。

沈括本在京城做官,但奸佞当道,谗言四起,时任宰相的蔡确等人说他“首鼠乖刺”。受到一连串的打击后他来到延安二郎山下,天气和政治气候一样的恶劣:“冬未老”而“雪纷纷”。只能高高支起帐篷,向塞人一样住进蒙古包,无柴生火,寒冷难耐。幸好“延州有石油”,烧起石油来取暖,但“烟甚浓,所沾幄幕皆黑”,顿时如穿黑衣。在石油火边一烤,白雪顷刻变成全身漆黑。此时想起西晋陆机“京洛多风尘,素衣化为缁”,京洛的风尘不正如谗毁自己的那些不实之词吗?诗中“化尽素衣冬不老,石烟多似洛阳尘”二句抒发了自己“信而见疑,忠而被谤”的愤懑心情。不久他被贬。洛阳城笼罩了他整个的仕宦生涯,这首诗表明他的诗学功底十分深厚,也表现了他的诗人气质,拿今天的话说是文理全才,超级学霸。

1088年,举家搬迁至润州(今镇江)梦溪园隐居,创作《梦溪笔谈》,1095年因病辞世,享年六十五岁。

梦

溪

笔

谈

地

名

延

伸

沈括故居

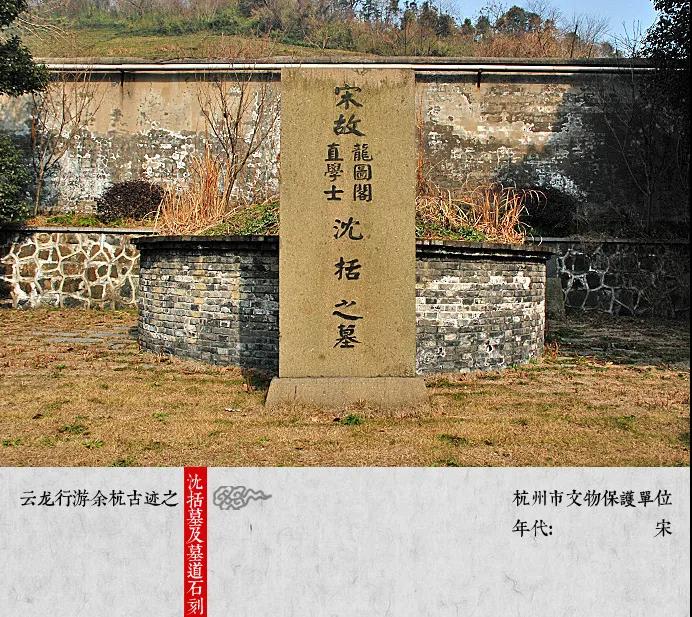

沈括墓

沈括雕像

本文作者:华玲

-

弟子规《弟子规》是依据孔子教诲编成的学童生活规范,形式为三字韵语,核心思想是儒家的孝悌仁爱。其内容采用《论语》“学而篇”第六条:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文”的文义,以三字一句、两句一韵编撰而成。

弟子规《弟子规》是依据孔子教诲编成的学童生活规范,形式为三字韵语,核心思想是儒家的孝悌仁爱。其内容采用《论语》“学而篇”第六条:“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁。行有余力,则以学文”的文义,以三字一句、两句一韵编撰而成。 -

福尔摩斯之孤岛之鬼

福尔摩斯之孤岛之鬼 -

幽兰讲堂——昆曲来了(二)《幽兰讲堂——昆曲来了》是由杭州电视台文化频道联合浙江昆剧团共同录制的,全国首档面向社会大众展示昆曲现场教学的戏曲类推广性节目。节目特邀汪世瑜、蔡正仁、计镇华、张静娴、王芳、张世铮、孔爱萍等全国知名昆曲表演艺术家亲临现场,向广大观众介绍昆曲历史,传播昆曲艺术,并现场教学昆曲经典片段。

幽兰讲堂——昆曲来了(二)《幽兰讲堂——昆曲来了》是由杭州电视台文化频道联合浙江昆剧团共同录制的,全国首档面向社会大众展示昆曲现场教学的戏曲类推广性节目。节目特邀汪世瑜、蔡正仁、计镇华、张静娴、王芳、张世铮、孔爱萍等全国知名昆曲表演艺术家亲临现场,向广大观众介绍昆曲历史,传播昆曲艺术,并现场教学昆曲经典片段。 -

健康有道特别节目—-揭秘中国式亲子关系

健康有道特别节目—-揭秘中国式亲子关系 -

杭州市组织开展全国爱牙日系列宣传活动

杭州市组织开展全国爱牙日系列宣传活动 -

穿越回南宋的N个理由

穿越回南宋的N个理由 -

华语之声祝您中秋快乐!

华语之声祝您中秋快乐! -

新春送福2019年华语之声新春祝福!

新春送福2019年华语之声新春祝福! -

4.15全民国家安全教育日

4.15全民国家安全教育日 -

健康研究所

健康研究所